日本在二战风云前期主要生产了什么

日本在二战前期(1937年全面侵华至1941年太平洋战争爆发前)的军工生产主要集中在轻型武器、坦克、飞机和海军舰艇领域。受限于工业基础薄弱和资源匮乏,日本军工产能与欧美列强存在明显差距,但通过技术引进和本土化改进,仍维持了侵略战争的初期需求。陆军装备以轻型坦克和步枪为主,海军则优先发展航母与战列舰,航空工业则依赖零式战斗机等机型支撑早期制空权。

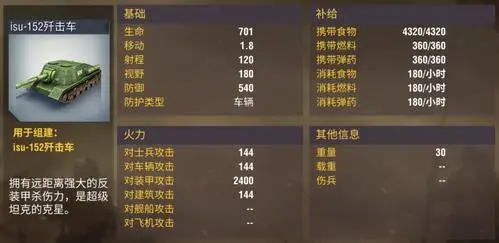

陆军装备方面,日本主要生产九七式中型坦克和九五式轻型坦克,两者装甲薄弱且火力不足,但适应亚洲战场地形。九七式配备57毫米短管火炮,改进型后期安装75毫米炮,但产量有限。步兵武器以三八式步枪和歪把子轻机枪为核心,强调精度而非火力密度。由于对冲锋枪的战术轻视,百式冲锋枪直到1941年才少量投产。火炮生产以75毫米野炮和150毫米榴弹炮为主,但重炮数量仅为德国的四分之一,且缺乏机动性。

航空兵力的发展依赖技术转移,零式战斗机是典型代表。该机型基于德国亨克尔技术改进,初期凭借轻量化设计和长航程占据优势,但后期因防护不足逐渐落后。三菱重工承担了大部分飞机生产,包括九七式舰攻机和一式陆攻机。日本航空工业更新缓慢,零式系列长期作为主力,新型号研发滞后。海军航空兵则重点配备舰载机,为偷袭珍珠港积累战力。

海军装备是日本军工的优先方向,长崎造船厂等设施集中资源建造大和级战列舰和翔鹤级航母。大和号造价约7000万美元,配备460毫米主炮,但实战价值有限。轻型航母如祥凤号则适应快速扩张的需求。潜艇部队以巡潜型为主,但鱼雷技术缺陷导致效率低下。日本造船业虽规模居世界第三,但战时产能被分散,后期难以弥补损失。

军工企业体系由财阀主导,三菱重工、川崎重工和日产等企业承接军需订单。三菱垄断了坦克、飞机和舰船制造,东芝则生产火炮和电子设备。这些企业通过殖民掠夺获取资源,但生产效率受制于技术瓶颈。日本在二战前期的军工布局暴露了重数量轻质量、重海军轻陆军的结构性缺陷,为后续战局逆转埋下伏笔。